I.1 Avant propos :

Consommé

depuis les temps des Aztèques au Mexique et depuis des décennies au Tchad, les

microalgues sont connues pour leurs nombreuses vertus depuis des millénaires.

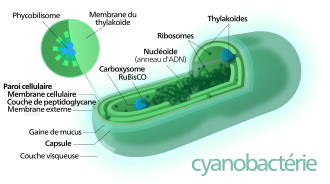

On peut les trouver dans tous les points d'eau naturels ou artificiels, ou même des milieux solides (sous-sols, dans les tissus animaux ou végétaux) car elles ont une croissance rapide sans besoin de prélever de molécule organique dans leur milieu. On dit qu'elles sont autotrophes (production de matière organique par matière inorganique). La diversité des microalgues inclut des milliers d'espèces, pas toutes découvertes incluant des cellules eucaryotes ou procaryotes (avec ou sans noyau). Pour les biocarburants à partir de microalgues, ce sont principalement 300 espèces qui sont cultivées pour leur richesse en huile. Lors de notre développement nous étudierons les biocarburants à partir de microalgues en général sans faire de différences entre toutes les espèces.

I.2 Analyse des microalgues

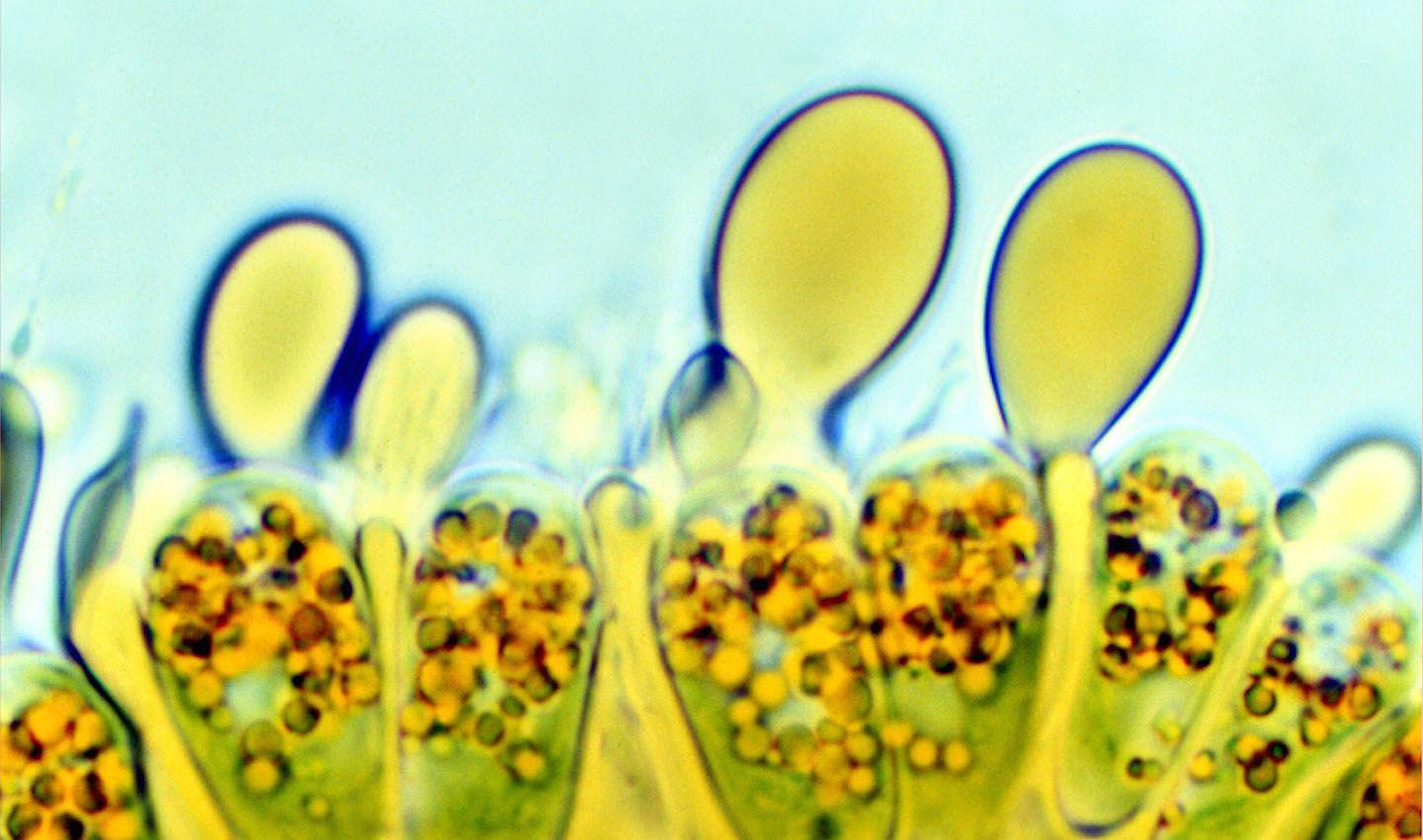

L'appareil végétatif (organes de la plantes) est appelé « thalle ».Il peut se présenter sous différentes formes, unicellulaire ou multicellulaire. La taille d'une microalgue peut varier de 1micromètre à 1 millimètre, ce qui les rend plus identifiables.

Source : cycle cellulaire-wikipedia

Les microalgues sont des végétaux chlorophylliens, elles se développent donc grâce à la photosynthèse et se reproduisent grâce à une simple division cellulaire. Cette division se compose de 4 phases :le premier moment est la prophase, les chromosomes se condensent, ensuite vient la métaphase, les chromosomes se placent sur un plan équatorial. La 3ème étape est l'anaphase les chromosomes se séparent en deux chromatides de part et d'autre de la cellule .Pour finir, c'est la télophase, les cellules se séparent en deux avec 23 chromatides dans chaque nouvelle cellule .Lorsque les cellules ne se divisent pas, elles sont en interphase, phase de croissance cellulaire. Les chromosomes sont répliqués pour former des chromosomes à deux chromatides. Cette phase est la plus longue du cycle cellulaire.

I.3 Photosynthèse

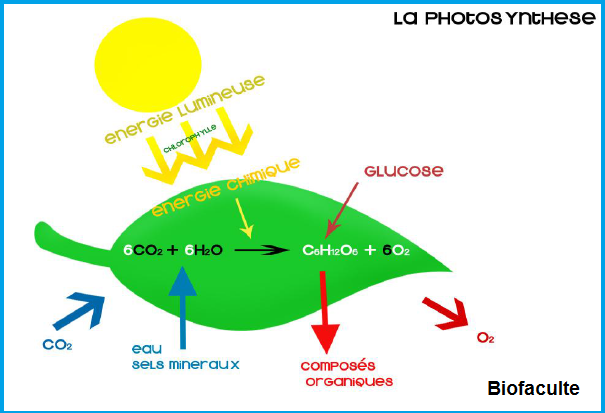

Comme nous l'avons vu précédemment, la reproduction de microalgues, est rendue possible grâce à la photosynthèse : l'un des processus biochimique le plus important du monde vivant.

On estime que les végétaux terrestres fixent environ vingt milliards de tonnes de CO2 chaque année et les algues, environs quinze. Les végétaux sont les premiers maillons de notre chaine car sans oxygène, la seule vie sur Terre se résumerait à quelques bactéries, car il manquerait ce lien entre le monde inorganique et le monde organique.

Ce mécanisme est en deux phases : la phase diurne et la phase nocturne.

I.3.1 Phase photochimique:

Les végétaux chlorophylliens (dans notre cas les microalgues ), pourront se développer grâce à l'énergie lumineuse et former de l'oxygène et de l'eau.

Selon l'équation suivante: 6 CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Les conditions nécessaires à la photosynthèse sont : -de l'énergie lumineuse

-la présence de chlorophylle

-de l'eau (H2O)

- du dioxyde de carbone (CO2)

-des minéraux

Notons que la température est aussi un facteur important.

Au cours de la réaction, la plante va produire principalement : - de l'oxygène (O2)

-de l'eau (H2O)

-des glucides (C6H12O6)

Mais comment ça marche ?

Les pigments chlorophylliens permettent l'absorption d'énergie lumineuse de

certaines longueurs d'ondes ( voir spectre d'absorption ) qui vont aboutir à des

réactions en chaîne .

Source : Sorbonne université spectre d'absorption de la chlorophylle

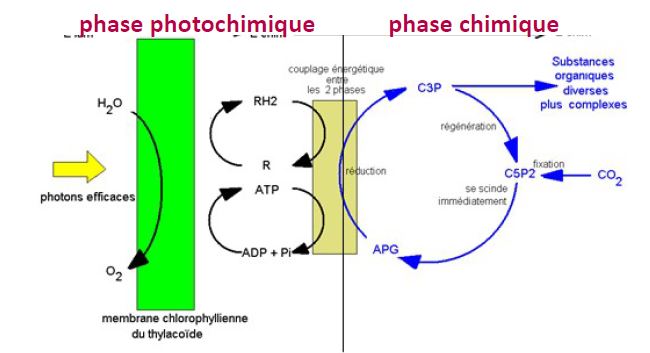

Tout se passe dans les chloroplastes, lors de la phase claire (aussi appelée photochimique) qui a lieu dans la membrane des thyaloïdes (compartiment membranaire se situant à l'intérieur d'un chloroplaste) .

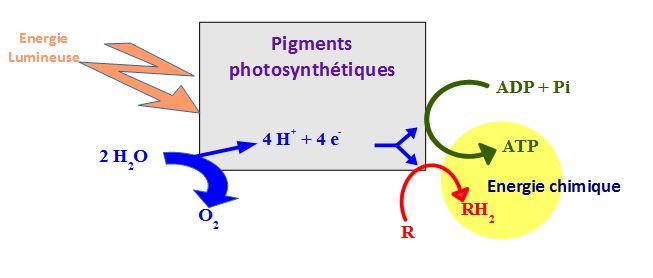

Une énergie lumineuse transportée dans les photons de la lumière va être absorbée par des pigments appelés photosynthétiques.

Les chloroplastes, ayant absorbé un photon, passent en phase excitée et vont entrainer une cascade de réactions.

Tout d'abord, une photolyse de l'eau, qui consiste à oxyder l'eau pour la décomposer en dioxygène , protons et électrons .

H2O --> 2H+ + 2e- + 1/2O2

Un accepteur R ( un site électrophile manquant d'électrons mis en évidence avec la formule de Lewis ) va capter les électrons et protons . L'accepteur R passe de l'état oxydé (R) à l'état réduit (RH2) ce qui donne l'équation suivante :

R + 2H+ + 2e- --> RH2

On en vient au bilan suivant :

2R + 2H2O --> 2RH2 + O2

Une synthèse devient active pendant la captation , c'est la synthèse de l'ATP ( Adénosine TriPhosphate : c'est une molécule qui intervient dans le transfert d'énergie au niveau cellulaire ) qui se produit à partir d'ADP et de Pi :

ADP + Pi --> ATP

La phase photochimique , transforme donc de l'énergie lumineuse en énergie chimique : on appelle cela la conversion d'énergie . En résulte dans le Stroma ( compartiment situé entre la membrane interne et les membranes thylakoïdes dans la chlorophylle ) des transporteurs réduits : RH2 , et de l'ATP sont disponibles .

Nous en tirons donc l'équation suivante

H2O +'ADP + Pi + R --> RH2 + ATP + O2

I.3.2 PHASE CHIMIQUE

Cette phase n'a pas besoin directement d'être exposée à la lumière puisqu'elle a lieu temporairement dans des cellules chlorophylliennes placées dans l'obscurité après avoir été puissamment éclairées . La phase chimique de la photosynthèse permet l'incorporation du dioxyde de carbone dans des molécules organiques ( molécules ayant beaucoup d'atomes Carbone et d'atomes Hydrogène ) , notamment des glucides . Cette réaction , a néanmoins besoin de transporteurs RH2 et de l'ATP . La réduction du dioxyde de carbone en matière organique est possible grâce à RH2 qui est une source de protons et d'électrons . Cette réaction tire son énergie de l'hydrolyse de l'ATP en ADP et Pi.

Nous en venons donc à la ligne suivante :

6CO2 + 6RH2 + nATP --> C6H12O6 + 6R + nADP + nPI

Lors de la phase photochimique les molécules RH2 et d'ATP sont régénérées dans les chloroplastes ( organite ) . C'est par ce biais que les deux phases sont complémentaires .

L'ATP créé et l'accepteur d'électrons et de protons à l'état réduit formé à partir de la réduction par les thylakoïdes lors de la phase photochimique rendent possible la réduction du dioxyde de carbone en glucides , tel que le glucose lors de la phase chimique dans le Stroma .

La phase chimique est donc une phase d'utilisation des résultats de la phase photochimique et de la réduction du carbone en matière organique .

Il ne faut cependant pas oublier le cycle de Calvin qui joue un rôle majeur composé de trois étapes : fixation du dioxyde de carbone , la réduction de l'APG ( acide 3-phosphoglycérique ) en trioses phosphates ( sucre/glucose ) , et la régénération de l'accepteur de CO2 qui passe par une émission de CO2.

N'oublions pas que les plantes, lors de leur photosynthèse produisent aussi d'autres substances que le glucose qui serviront eux aussi à la croissance de la plante mais le principal est bien le glucose.

I.4 Mode de culture :

Pour l'exploitation de microalgues en milieu artificiel, il existe principalement deux méthodes :La culture en bassins ou en photo bioréacteurs

I.4.1 En bassins:

C'est le type de cultures le plus utilisé. Les algues sont produites en grande quantité à l'air libre. Elles sont souvent situées dans des régions ensoleillées. Elle est aussi très simple à mettre en place. On appelle cela les raceway, qui sont des étangs artificiels, dans lesquels l'eau circule.

Dans l'optique d'obtenir un meilleur rendement, on ajoute l'apport en nutriments dont les micro-algues ont besoin. Cependant, chaque algue à ses nutriments (minéraux) propres . Une microalgue prélevée en eau de mer n'aura pas les mêmes besoins qu'une microalgue prélevée dans de l'eau douce. C'est pourquoi le bioréacteur est très intéressant pour répondre aux besoins de chaque espèce.

I.4.2 En photobioréacteur:

Ce système de production représente moins de 1% de la production mondiale de micro-algues. Cependant ce mode de production est le seul qui permette le contrôle total du niveau de qualité des micro-algues. Un même photobioréacteur est destiné à produire sur un an 150 tonnes d'algues sèches pour un rendement de 25€/Kg.

Les microalgues cultivées en photobioréacteur sont exposées la lumière, et nourries avec du CO2 et des nutriments.

Il faut un contrôle constant et entier sur les paramètres physiques: pH, nutriments, température et absorbance.

-Toutes les micro-algues vivent dans un pH différent, il faut alors étudier chaque pH des milieux de culture en fonction de l'algue en question. Avec le pH adéquat l'algue pourra mieux se développer et donc avoir un rendement plus élevé.

-Chaque espèce d'algues vivra dans un type d'endroit

bien précis, avec un optimum de température précis. Donc si une microalgue est

prélevée à une température de 29-31 degrés, sa température de développement devra

être la même.

Mais le principe du photobioréacteur n'est pas seulement là. Ce procédé consiste à transformer leur milieu de vie pour une productivité plus importante. Par exemple, une carence en nitrates peut être utilisée pour orienter le métabolisme vers l'accumulation des lipides, notamment des triacyglycérols (sorte de lipides intéressante pour la production de biodiesel).

Pour conclure, les photobioréacteurs procurent des algues en plus grosse quantité et de meilleure qualité mais l'usage des bassins reste quand même le plus fréquent grâce à leur cout beaucoup plus abordable

Un autre point bénéfique de l'exploitation des microalgues dans ces conditions par rapport aux techniques d'exploitation intensive des agrocarburants est que les algues n'ont pas besoin de nombreux produits chimiques pour se développer. Des nutriments d'origine naturelle seuls peuvent suffire pour l'exploitation des microalgues, alors que les techniques de culture des biocarburants de 1ère génération polluent les nappes phréatiques et rendent les sols infertiles.

I.5 Différentes sortes d'algues

Les algues sont définies comme l'ensemble des végétaux vivant majoritairement dans un milieu aquatique et capables de se développer grâce à la photosynthèse, sans tiges ni racines Il existe deux types d'algues (macroalgues ou phytobenthos et microalgues ou phytoplanctons ) et la confusion entre les deux est fréquente. La différenciation entre ces deux algues se base principalement sur 3 critères : leur taille, leur couleur et leur mode de vie . Les microalgues sont de la taille d'un globule rouge alors que les macros algues peuvent se développer sur plusieurs mètres.

I.5.1 Macroalgue

De plus les phytobenthos se fixent au fond de l'eau par groupe, alors que les phytoplanctons nagent dans l'eau. Pour finir les macroalgues sont réparties en trois lignées par leur pigmentation :

- Les vertes : chlorophytes

- Les marrons :chromophytes

- Les rouges :rodophythes

Les microalgues, elles, sont bien plus variées : nous connaissons, par exemple, des micro algues bleues, rouges , dorées , brunes et vertes .

Les algues , comme tous les végétaux se développent plus rapidement lorsqu'elle sont cultivées avec des engrais .C'est donc pour cela qu'une prolifération de microalgues et macroalgues a vu le jour, il y a quelque années, sur les côtes bretonnes (région ayant un taux de nitrates important dans les eaux dù à une agriculture intensive ). C'est plus de 700 variétés d'algues (phythobenthos) qui se développent en Bretagne . La cueillette d'algues, pour la cosmétique ou l'alimentation représente une grande partie de l'économie bretonne, cette région étant 10ème producteur d'algues au monde.

I.5.2 Microalgue

La prolifération des microalgues dépend de tous les facteurs permettant la photosynthèse (minéraux , eau , CO2 , lumière ) mais aussi des apports nutritifs que les agriculteurs utilisent pour leur cultures et qui se déversent dans les points d'eau à cause du ruissellement de la pluie(grandes quantités d'azote et de phosphore ) et par le climat continental de la Bretagne .Même si ce développement est un phénomène naturel , il a été accéléré par la présence d'engrais d'origine continentale .

Ce dérèglement a eu impact écologique, dû à la prolifération d'espèces toxiques nocives pour les hommes et les animaux. Une grande partie des espèces est inoffensive mais entraine quand même une pollution physique (coloration de l'eau).Seulement 70 espèces de microalgues sont toxiques sur 6000 connues qui peuvent entrainer une intoxication voire une mortalité animale .Ce sont donc des espèces toxiques qui se sont développées en Bretagne et qui ont entrainé la mort de chiens.

N'oublions pas que cette prolifération a aussi des points positifs, elle a permis un développement de l'activité économique en Bretagne, les entreprises spécialisées dans les microalgues peuvent récolter directement les algues dans la point d'eau naturelle sans passer par l'étape de culture, qui est très couteuse.

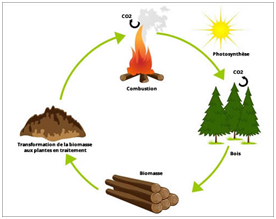

I.6 Explication de la biomasse

L'utilisation de la biomasse en général est une des options envisagées par tous les pays du monde pour réduire l'émission de CO2 des énergies connues. Le préfixe « bio » devant les noms de carburants issus du produit végétal (biodiesel, bioéthanol), fait référence à la biomasse. La biomasse est une solution qui permet de créer de l'énergie grâce à la combustion de végétaux. Dans notre cas, la combustion d'une partie d'huile microalguale ou d'éthanol permet de transformer de l'énergie calorifique et énergie mécanique, pour faire tourner les roues.

Mais l'énergie créée grâce à la biomasse est considérée comme durable et renouvelable, seulement lorsqu'elle respecte l'environnement, comme une agriculture sans sur-exploitation et qui respecte la terre. Même si cette énergie réduit la pollution, elle ne règle pas le problème de l'émission de CO2, lors de la combustion de la matière pour créer de l'énergie. Un arbre produit de 15 à 30 kilos d'oxygène par an (qui n'est pas réabsorbé par l'activité sur terre) lors de sa croissance. Mais, lors de sa combustion, il rejette autant de CO2 qu'il en a absorbé durant sa croissance.

Source : Wikipédia biomasse

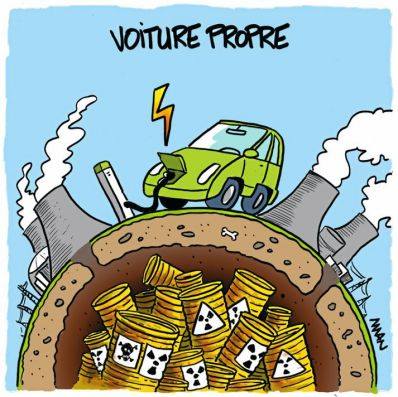

I.7 Dechets des microalgues

Une fois l'exploitation des microalgues terminée (biogaz, extraction des lipides) les déchets sont nombreux mais pas toxiques, contrairement à l'énergie nucléaire qui produit une énergie très puissante mais avec beaucoup de déchets dangereux. En plus de leur caractère inoffensif pour l'écologie, les déchets de la biomasse peuvent encore être utilisés pour une rentabilisation maximum de leur culture.

Grâce à des résidus venant de l'extraction de protéines hydrosolubles (l'industrie cosmétique) , nous avons pu créer un bio-bitume , dans le cadre du projet Algologue. Pour l'instant , cette reconversion des déchets pour bio-bitume a un rendement de 55% . Le bio-bitume a le même aspect mais aussi les même propriétés que le bitume pétrolier et une production à grande échelle pourrait débuter dans les années à venir.

Synthèse à base d'algues pour les routes

Source : centre national de recherche scientifique

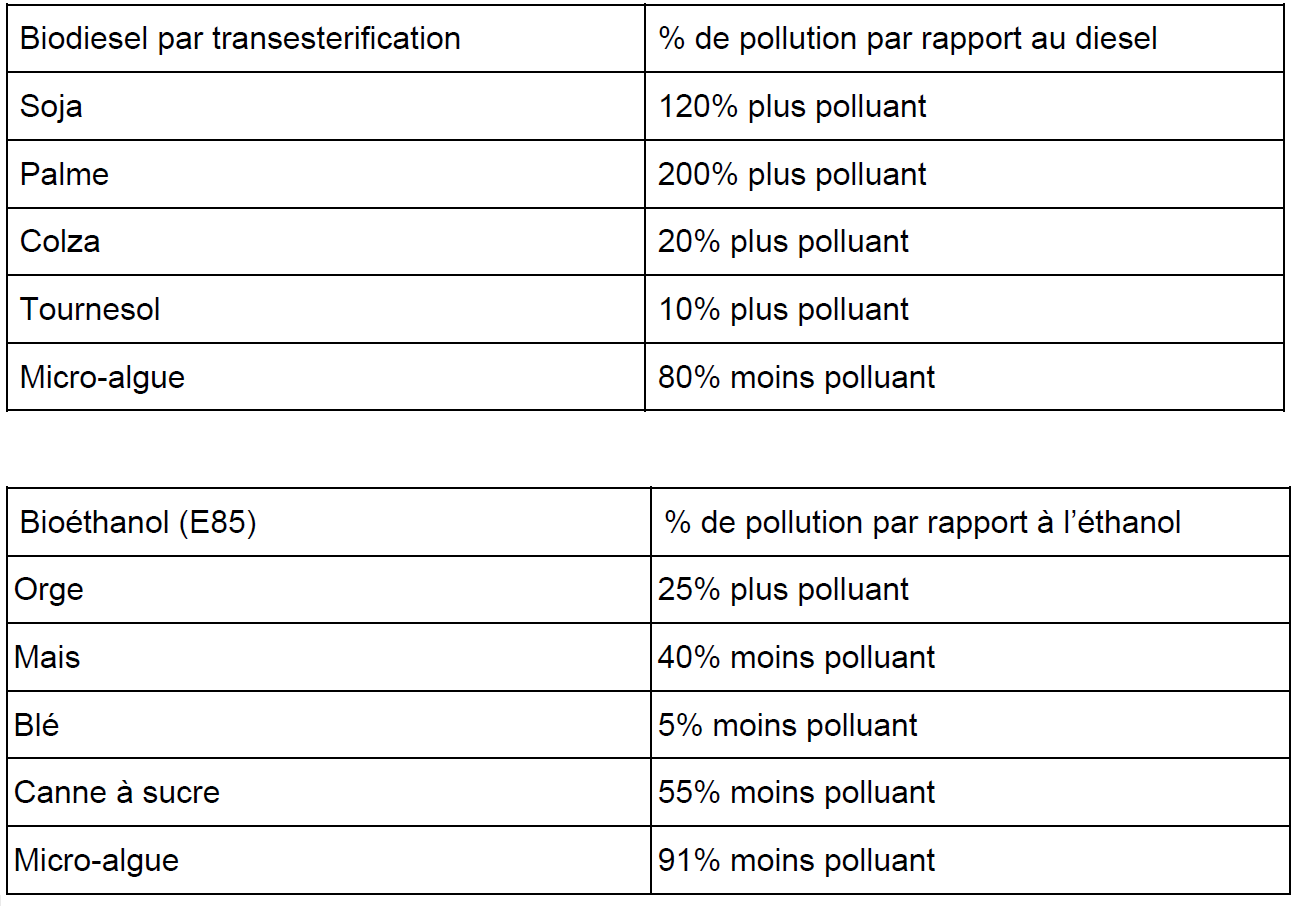

I.8 Pollution lié aux biocarburants

Le diesel et l'essence rejetant environ autant de pollution (CO2 et particules fines), il est donc facile de les comparer. Aujourd'hui, la voiture diesel connait beaucoup de succès en raison du prix de son carburant moins élevé (notons qu'en 2018, le prix sera environ le même) et de son moteur plus résistant. Mais nous pouvons voir grâce à ce tableau que les biodiesels de 1ère génération sont des biocarburants plus polluants que le bioéthanol de 1ère génération.

C'est ce qui pourrait expliquer le sous développement du biodiesel par rapport au bioéthanol. Dans les deux cas, en terme d'émissions de CO2 et de particules fines, le remplacement des agrocarburants, par un biocarburant à partir de microalgues, réduirait considérablement la pollution.

Il est cependant très intéressant de rappeler que tous ces végétaux sont de végétaux chlorophylliens, qui produisent donc de l'O2 lors de leur croissance. Mais les chiffres de leur absorption de CO2 lors de leur vie étaient trop imprécis pour en tenir compte dans nos tableaux.

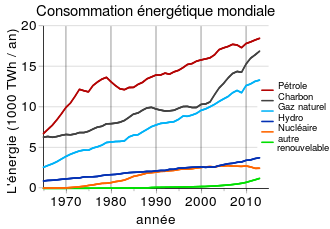

I.9 Biocarburant durable

Une

énergie est dite renouvelable lorsque sa formation est plus rapide que

notre consommation.

Sachant que les microalgues se trouvent dans tous les

points d'eau, la vie de cette espèce sur Terre sera toujours présente. En

revanche le pétrole a une vie beaucoup plus limitée, le pétrole que nous

connaissons aujourd'hui a commencé à se former il y a très longtemps, au

minimum 2 millions d'années. Les combustibles fossiles sont issus d'un dépôt de

matière (reste d'êtres vivants) dans le sol d'un domaine maritime. Les

organismes (composés de carbone, hydrogène, azote et oxygène) s'enfouissent

très profondément, entre 1000 et 4000 mètres. La chaleur et la pression y sont plus importantes. C'est à cette

profondeur et grace à ces deux facteurs que des réactions chimiques éliminent

l'azote et l'oxygène des organismes. Ils ne reste plus que du carbone et de l'hydrogène

qui vont former des hydrocarbures. Le pétrole demande beaucoup de temps et de

nombreuses conditions pour se former, alors que nous en utilisons beaucoup et

très rapidement .Les scientifiques estiment que nous aurons épuisé nos réserves de

pétrole d'ici 50 ans. Mettre 30%d'huile dans le biodiesel et 80% d'éthanol dans

le bioéthanol nous permettrait de gagner du temps mais nous

manquerons forcément un jour de pétrole.

Cependant, les chercheurs sont en train de développer une nouvelle alternative, l'huile pyrolytique. Ce nouveau carburant serait capable de se au substituer le pétrole. Même si elle restera polluante, elle réduirait l'émission de CO2 et serait renouvelable.

Conclusion :

Une énergie durable se base sur deux facteurs : sa pollution et sur son efficacité énergétique. A ce stade de notre étude, nous pouvons conclure que les microalgues ne permettraient pas de stopper totalement la pollution lors de l'utilisation des moteurs mais pourraient quand même réduire les émissions de CO2 dans la planète. Pour pouvoir en conclure que cette énergie est durable, il est intéressant d'étudier à présent sa capacité à se substituer aux énergies d'aujourd'hui.